個別株投資では、景気や経済、政治、為替、金融政策など、マーケット全体の動向を把握することが不可欠です。これらの要因は相互に影響し合い、投資家心理や短期マネーの流れに影響を与えています。投資機会を活かすためには、こうした外部環境や市場心理をしっかりと理解することが、物色トレンドを見極めるうえで非常に重要です。

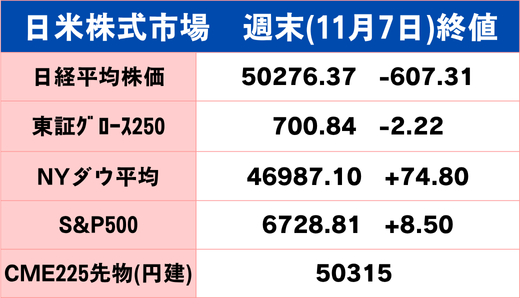

今週の東京株式市場は、日経平均が一時1日で2000円近く動く場面もあり、ボラティリティの高い展開となりました。日経平均株価は年初来高値を更新し、10月以降では約17%上昇と急伸する一方、TOPIXは7~8%程度の上昇にとどまり、中小型株指数は依然として弱い動きが続いています。このパフォーマンス格差は、国内外の資金フローや指数構成の違い、そして市場心理の変化が複合的に影響した結果といえます。

日経平均がTOPIXを上回る主な要因は、指数構成と算出方式の違いです。日経平均は株価の高い銘柄ほど影響が大きい「価格平均方式」を採用しており、ソフトバンクグループや東京エレクトロンなどの値嵩株が上昇するだけで指数全体を押し上げます。直近ではこうした限られた大型株に買いが集中し、日経平均の上昇が市場全体の実感と乖離している状況が浮き彫りとなりました。一方、TOPIXは時価総額加重型で構成銘柄が幅広く、個別の上昇が指数全体に波及しにくい構造です。そのため、短期間で上値を追いやすいのは値嵩株中心の日経平均であり、幅広い銘柄の動きとは差が生じやすいといえます。

現在の相場を主導しているのは、AI・半導体・輸出関連といったグローバルテーマを持つ大型株です。海外投資家の資金流入が活発化し、流動性の高い銘柄への買いが続いています。米国市場でのテック株上昇を背景に日本の大型株にも買いが波及しましたが、内需系や中小型株は恩恵が限定的です。個人投資家中心の中小型市場では、地合いの不安定さやテーマ出尽くしへの警戒感から資金が戻りにくい展開が続いています。

海外要因の影響も大きく、FRB関係者の発言や米金利動向が心理的な重しとなり、為替を通じて日本株に影響しています。金利低下期待が後退すると海外勢がポジションを調整し、日経平均が乱高下する局面も見られました。これにより、大型株と中小型株の動きの差がさらに際立っています。

需給面でも大型株優位の構図が続いています。外国人投資家は5週連続で日本株を買い越しており、主にプライム市場の高寄与度銘柄に資金を振り向けています。対して国内投資家はリスク回避姿勢を強めており、海外勢が相場を押し上げる構図です。この偏りが中小型株の出遅れを長引かせる一因となっています。

今後は、大型株の上昇が一服した後、資金が出遅れ感の強い中小型株へ向かうかが焦点です。ただし、中小型株は流動性リスクが高く、テーマや業績が不明確な銘柄は買いづらい状況が続きます。したがって、テーマ性と業績が伴う「選別型相場」への移行が現実的な展開となるでしょう。

総じて、現在の相場は海外マネーが主導する「値嵩株・高寄与度銘柄に限定された上昇」が特徴です。短期的には過熱感も見られますが、円安や企業業績の底堅さが続く限り、中長期的な上昇トレンドが維持される可能性もあります。今後は、大型株主導から中小型株へ資金が波及するかが、市場の次なる焦点となりそうです。